記事 /

制度のすき間に寄り添う 学生団体「花プロ」が地域にもたらすやさしい風

- #その他

―ライター自己紹介―

大池萌愛

信州大学人文学部一年生

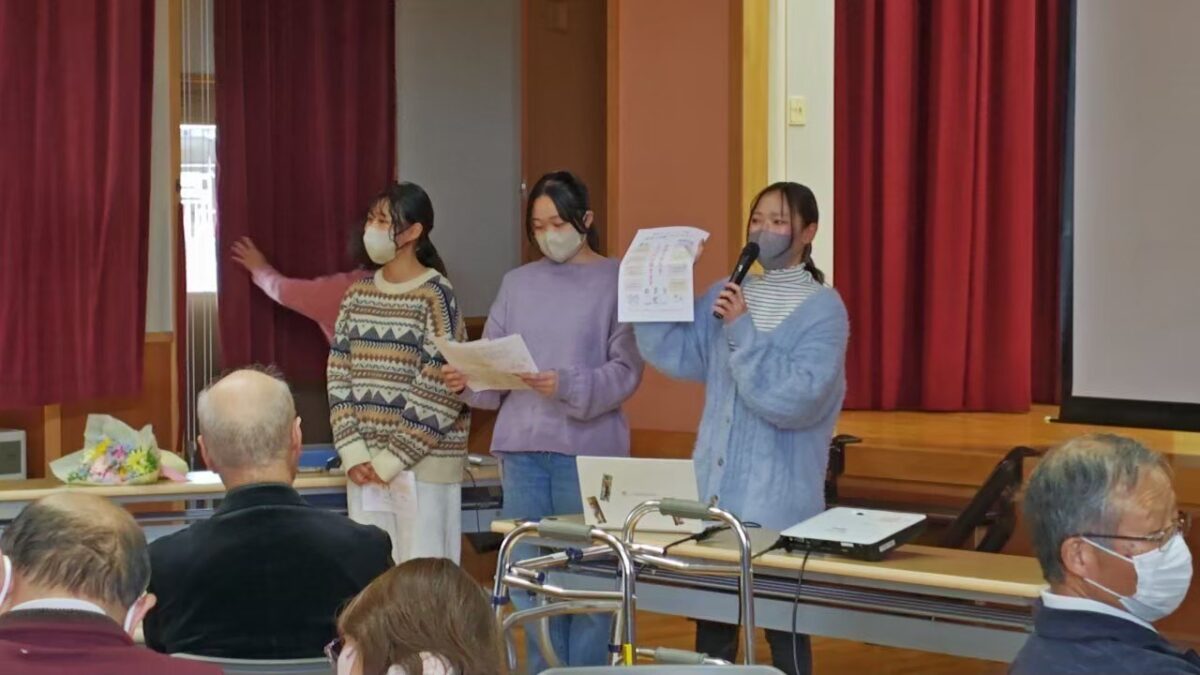

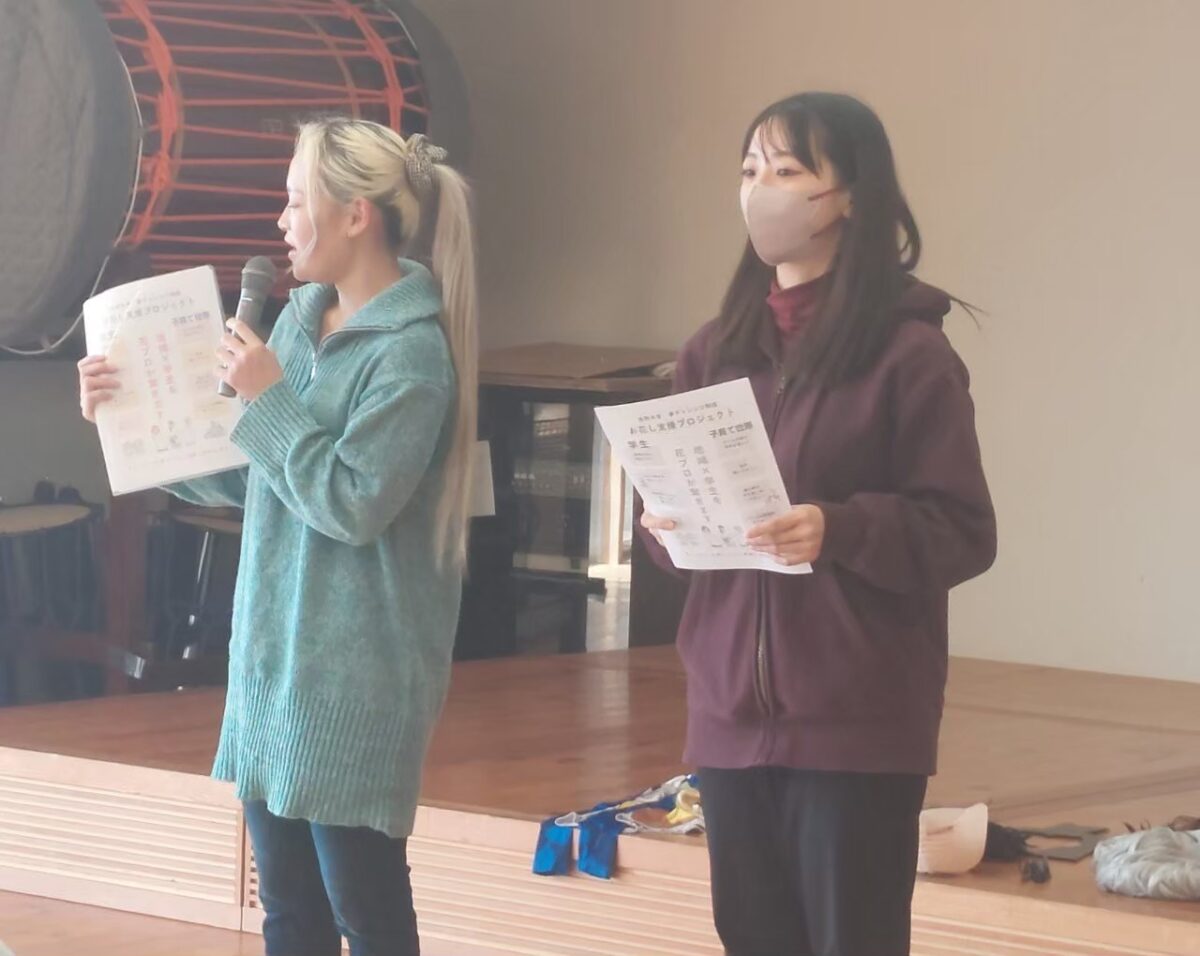

今年四月に、知人の主催した「ジュウシン~中信をぶちあげるまちの学園祭~」というイベントで、花プロ代表の高橋さんに出会い、活動内容や高橋さんの活動への想いを聞きました。それがとても印象深く「こんなパワーのある素敵なボランティア団体があるんだ!」「私も関わってみたい!」と感じました。そこで、私も、5~6月にかけて、地域の報告会に一緒に参加したり、信大支部として活動を試したりしました。なかなか活動に参加できていないですが、この団体や代表の高橋さんのことを、いろんな人に知ってもらいたい!という想いから、今回の記事を執筆しました。

今回は、オンラインで高橋さんに色々と質問させていただいたインタビューを記事にしました!

とても素敵な団体なので、ぜひ最後まで読んでみて下さいね!

―――――――

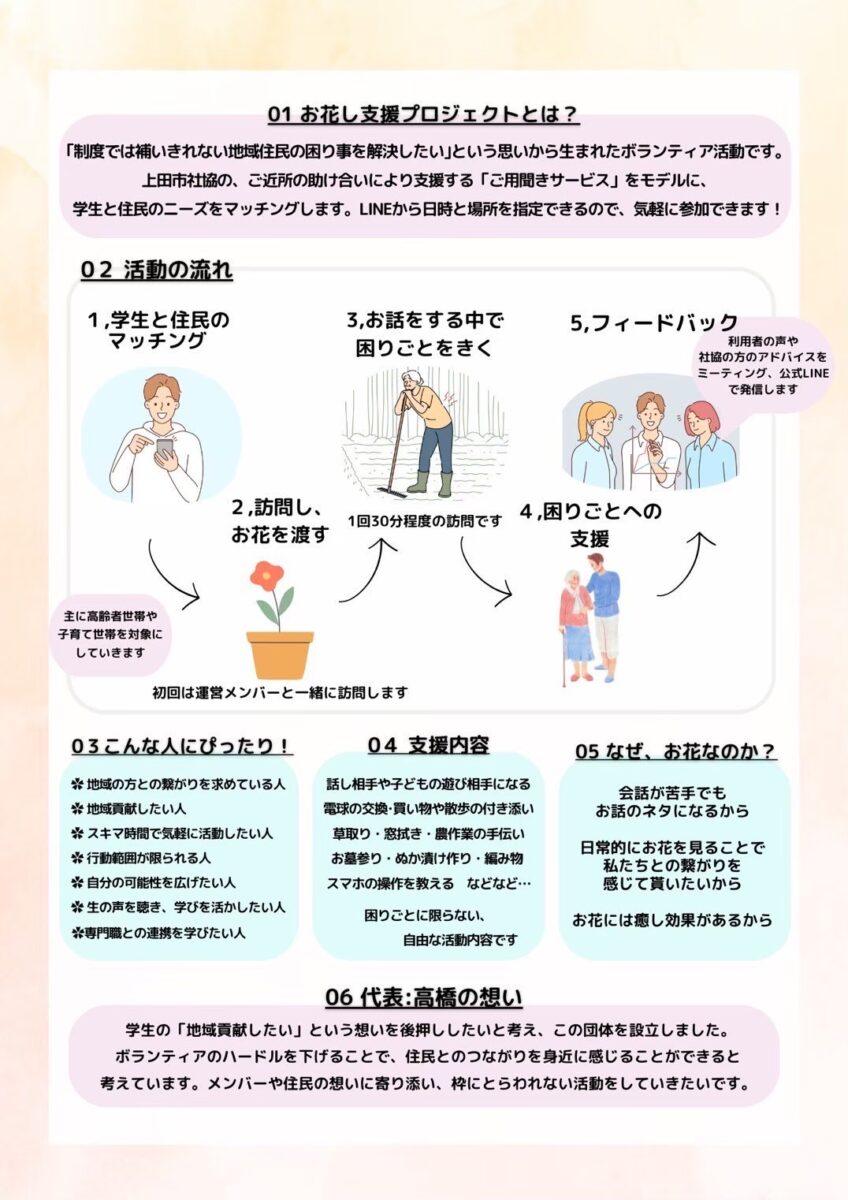

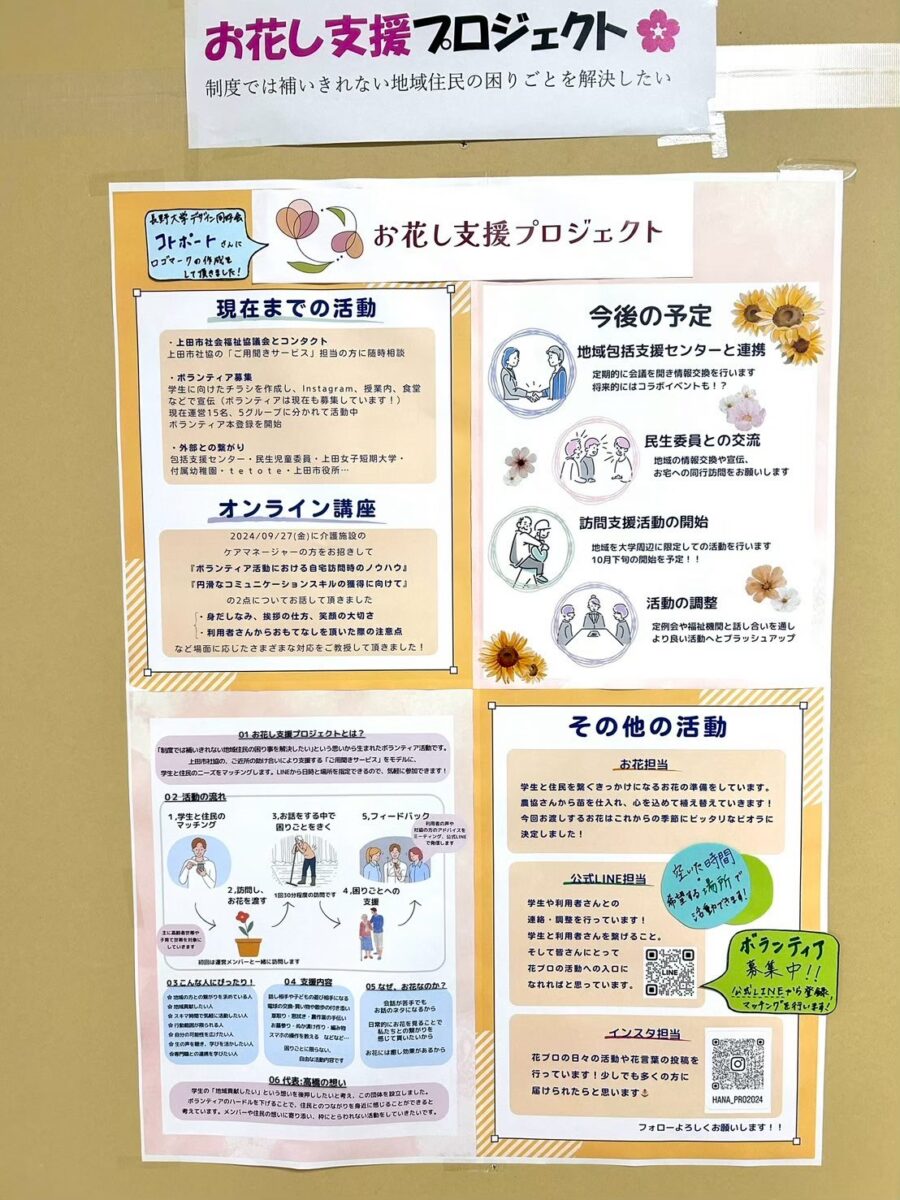

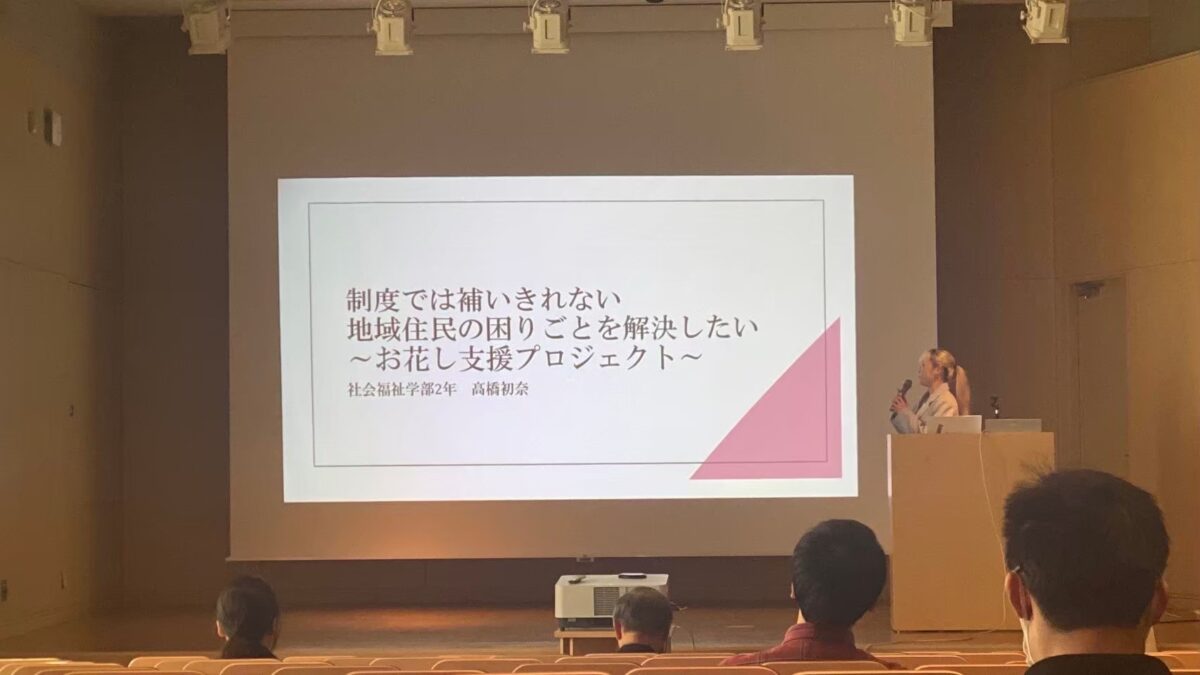

長野大学(上田市)の学生団体「お花し支援プロジェクト」(通称:花プロ)は、「制度で補いきれない地域住民のお困りごとを解決する」をテーマに活動を行っています。長野大学周辺の地域住民に向けて、学生が主体となり、訪問支援やイベントを通じて、あたたかいつながりを生んでいます。

お花で日々繋がり続けるボランティア

花プロは、ボランティア活動の際、利用者さんに花を渡すのが特徴です。そこには、ボランティアが帰ったあとも、花を世話することで花プロとのつながりを感じてもらいたいという想いがあります。

また、この活動は、単なるボランティアにとどまらず、活動する学生にとっても「自分の役割や可能性に気付き成長する場」として機能しています。

現在は運営メンバーが25人、ボランティア登録をしている学生は50人を超えています。

「地域とつながりたい」から生まれた団体

花プロの活動は、代表を務める高橋初奈(はな)さんが「もっと地域とつながりたい」と感じたことから始まりました。

高橋さんは、地域との関わりを重視して進学したものの、実際には大学生活の中で地域住民と接点を持つ機会は少なく、大学1年生の頃はつまらなさや虚しさを感じる日々が続いたそう。

転機となったのは、長野大学が設ける「夢チャレンジ制度」との出会いでした。制度の支援を受けて自分たちの想いを形にできると知り、「挑戦してみよう」と一歩を踏み出すことを決めました。

活動に込める想いの原点には、ケアマネージャーとして働く母親が感じてきたジレンマがあったそうです。

「制度の中では助けられる範囲が決まっている。本当は、あと一歩手を差し伸べたい人がいるのに…」

そんなもどかしさを目の当たりにし、「学生だからこそできる支援のかたちがあるのでは」と感じたのです。

そんな思いから、制度では補いきれないけれど、専門的な知識がなくても手助けできる地域住民のお困りごとに寄り添うことを大切にした「お花し支援プロジェクト(花プロ)」が誕生しました。スマホの使い方の相談、生活の中のちょっとした困りごと、話し相手、イベントの参加など、その対象は高齢者に限らず、子育て中の家庭など多様です。

失敗と試行錯誤の中にあった「つながりの喜び」

活動初期は苦労も多かったそうです。利用者からの連絡を期待して配ったチラシには反応がなく、問い合わせはほとんどありませんでした。

しかし、地域包括支援センターや自治会など、地域で活動する人たちと直接話を重ねる中で、少しずつつながりが生まれていきました。

活動を通じて、学生と話せただけで喜んでもらえることや、「ありがとう」と声をかけてもらえる体験が、メンバーにとって大きな励みになっているといいます。

組織として、続けられる仕組みを

活動が広がるにつれ、運営体制の課題も浮かび上がってきました。もともとは代表の高橋さんに業務が集中し、他のメンバーは動きづらくなっていたこともあったそう。

そこで、高橋さんは、約3か月かけて組織のチーム化を進めました。

現在は、運営・広報などの「管理系」、現場に出る「支援系」に大きく分け、支援系も3つの部門に細分化。リーダー制度を導入し、方向性をリーダー会議やチーム会議で共有する体制が整っています。

今年度の新入生には各リーダーが付き、代々知識や経験が受け継がれるようなしくみもできています。こうして「代表がいなくても動ける組織」が形づくられつつあります。

一方で、当初は配属された担当が合わずに離れていくメンバーも多かったといいます。

例えば、SNSに関心のない学生が広報担当になってしまうなど、本人の意向や適性と役割が噛み合わなかったことが原因となっていました。

その反省から、現在では各メンバーとしっかり面談を行い、「何がしたいか」「どんな自分になりたいか」といった内面に耳を傾けながら配属を決めています。

花プロは、個々の“思い”に基づいて動く団体を目指しているのが、これほど応援されるエネルギー溢れる団体である理由だと感じます。

「やりたい」から続いていく

初奈さんは、「一度活動に参加した人は辞めない」という感覚があるといいます。一度体験すれば「やって良かった」という感覚が残り、自然と継続につながっていきます。

インタビューを通して、高橋さんの「活動が楽しくてしょうがない」という気持ちが伝わってきました。

活動後には、参加者同士で感想や嬉しかったことをシェアする時間をつくっています。「あのときの言葉、嬉しかったね」と感情を言葉にすることで、自分の役割や手応えを実感できるのです。

実際、途中で辞めてしまう人は「一度も活動に参加していない人」が多いそうです。だからこそ、まず一度体験してもらうことが大事だと感じているといいます。

「やらなきゃいけないから」ではなく、「楽しいから続けたい」「やりたいから続く」。そんな雰囲気が、団体全体に広がっています。

花プロを通じて変わった自分

大学一年生の頃、高橋さんは精神的に落ち込み、授業やバイトにも行けない時期がありました。

しかし、花プロに取り組む中で「利用者や花プロメンバーに求められている」「ありがとうと言ってもらえる」経験を重ね、自分自身も前向きになっていきました。

昨年度は花プロ中心の生活となり、頭で悩みすぎず行動し突き進む毎日が楽しく、一年生の頃とは別人のように、生き生きと過ごせるようになりました。

活動をメンバーに任せることの怖さもあったそうですが、思い切って信じて任せてみることで、自分自身の時間や心の余裕も生まれました。

「やらなきゃ」から「やりたい」へ。

何より、花プロ以外の時間でも「ワクワクしたらとりあえずやってみよう」と思えるようになったことが大きな変化だったといいます。

日々の生活の中でも「楽しい!」「熱中できる!」と感じられる時間を、自分で生み出せるようになりました。

大学3年生となった現在は、社会福祉士に加えて精神保健福祉士の資格取得も目指しており、授業は忙しく、アルバイトも3つ、サークル活動にも複数参加しています。

かつては花プロ最優先の生活だったが、いちど体調と心を崩した経験もあり、今は組織化によって自分の生活とも両立できるようになってきたそうです。

変わりゆく依頼と、ぶれない想い

現在、花プロには多種多様な依頼が届くようになっています。その中には、「本当に花プロがやるべきことなのか?」と迷うようなものもあります。

単なる人手要員のように見えてしまう案件については、団体としての軸に照らして取捨選択をする必要があります。

「自分が5年後に戻ってきたとき、まったく別の団体になっていたら困る」

今はそんな不安が少しありますが、今年は後輩に自分たちの想いを引き継ぐ一年としたいと語ってくれました。

どこまで「こうしてほしい」という自分の思いを伝え、どのように団体に残していくか。そのバランスにも日々悩んでいます。

そんな中で気づいたのは、「人の気持ちを大切にしたい」という自分自身の価値観でした。

やめたいと言い出したメンバーがいれば、ただ引き留めるのではなく「何が合わなかったのか」「どうしたら楽しく活動できるか」を一緒に考えます。

「こういうことをやってみたい」「こういう自分になりたい」そんな思いを引き出し、部署の調整や役割の変更を丁寧に行っています。

花プロは“思い”に基づいて動く団体。

一人ひとりが持つ「力を発揮したい」「変わりたい」という気持ちに寄り添い、内発的な原動力を大切にしていきます。

制度のすき間に、学生の手が届く

訪問支援やスマホ教室、地域のイベント参加など、花プロの活動は広がり続けています。

地域の中で、「制度では拾いきれない声」に対し、あたたかく手を差し伸べる存在として、学生の力が確かに根付き始めています。

花プロは、誰かの「助けて」に応える団体でありながら、学生が「自分の力を試せる場」「誰かの役に立てる喜びを知る場所」でもあります。

地域に咲く花のように、やさしい風を運ぶ花プロの挑戦は、これからも続きます。

お話し支援プロジェクト Instagram