記事 /

【受験生必見!】信大学部紹介人文学部編~総合問題対策を解説!~

- #お役立ち

- #新入生向け

- #受験&新生活

こんにちは!シンダイガイドのゆめです。

長野県に位置する信州大学には全8学部あります。今回は「受験生必見!信大学部紹介の人文学部編」ということで人文学部についてご紹介します!信大生の視点から人文学部の概要と受験に必要な情報を実体験を交えてお届けします!

▼キャンパス情報についてはこちらをチェック!

人文学部について

信州大学人文学部は松本キャンパスに位置し、卒業までの4年間を過ごします。

人文学部は人間と文化に関する幅広いテーマに取り組む学部です。この学部では、現代社会が抱える様々な課題に対応し、批判的かつ創造的にかかわってゆく「実践知」を育むことを目的としています。学生は自らの興味や関心に基づいて、人間や社会の本質を多角的に探究し、深い思索と実践力を身に着けることが求められます。提供される7つのコースを通して、幅広い知識を身に着けることができます!

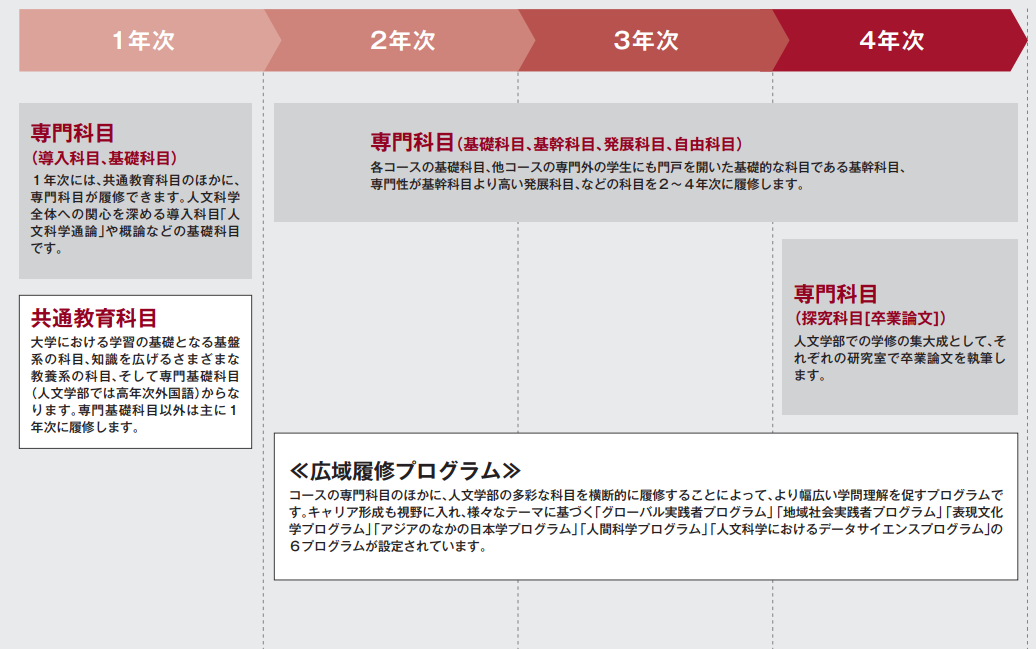

4年間の流れ

1年次は主に共通教育科目とともに導入的・基礎的な専門科目を学びます。2年次以降は、主に専門科目を履修し、4年次には集大成として卒業論文を執筆します。

コースについて

人文学部には、以下の7つのコースがあります。

・哲学・芸術論コース

・文化情報論・社会学コース

・心理学・社会心理学コース

・歴史学コース

・比較言語文化コース

・英米言語文化コース

・日本言語文化コース

2年次からそれぞれのコースに分かれて、学んでいきます。コースは1年次の後期にあるガイダンスやコース相談会、面接を経て決定しますが、コースに定員があるため、必ずしも全員が第1志望のコースに進めるとは限りません。そのため1つのコースに志望を固めず、1年次から幅広く概論などの導入科目の授業を履修し、興味関心を広げていくことが大切です!

また、進級後に「思ってたのと違った」とならないためにも、自らが学びたいことが本当に進級コースにあるのかを見極める必要があります。進級先の教員の講義を1年次に履修しておくと、その判断の助けになります。入学時に興味のある分野が決まっていなくても、1年次の学びを活かして柔軟にコースを選択することが可能です!

取得可能な資格・免許

信州大学人文学部で取得可能な資格や免許は以下の通りです。

- 高等学校教諭一種免許状(国語、地理歴史、公民、英語)

- 中学校教諭一種免許状(国語、社会、英語)

- 日本語教員養成課程(26単位以上)の修了証書(登録日本語教員の資格取得に係る経過卒に該当する過程)

- 学芸員

- 社会調査士

- 公認心理師(受験資格としてさらに実務経験もしくは公認心理師対応大学院進学が必要)

入試情報

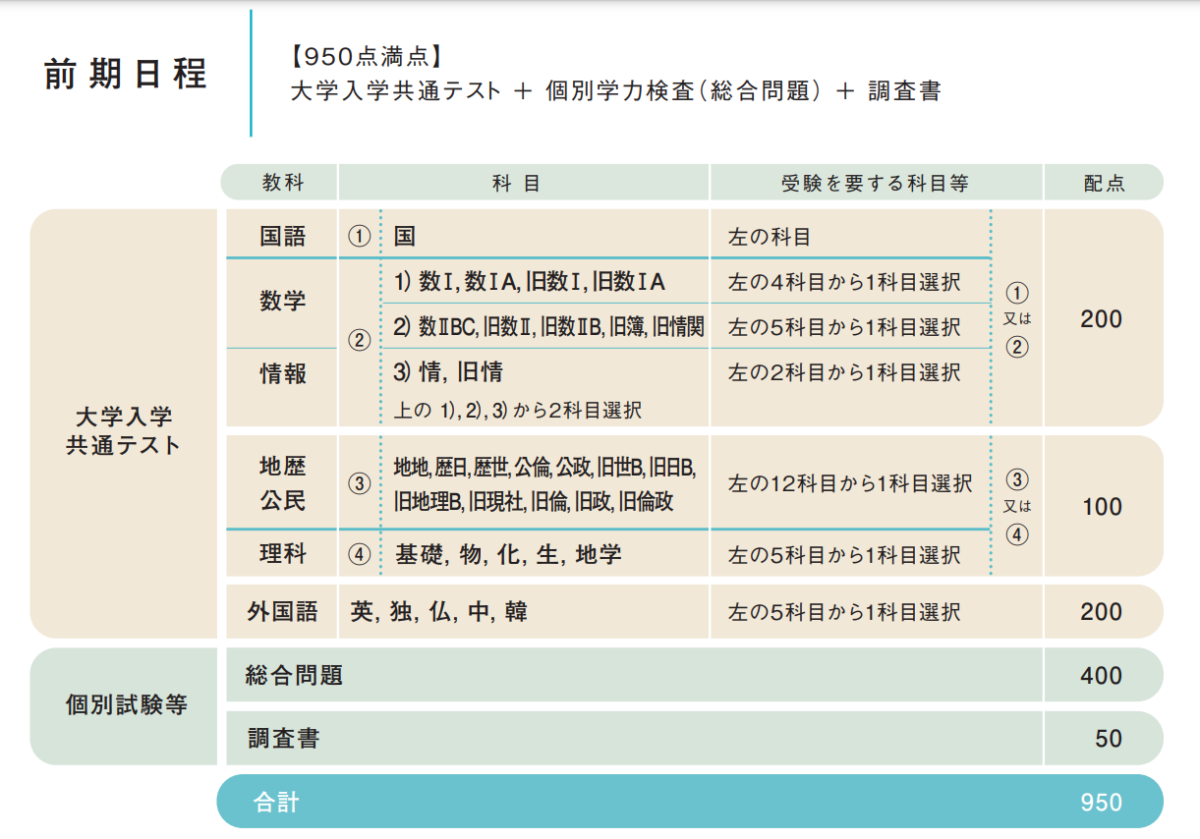

一般・前期試験

大学入学共通テストの3科目と総合問題での受験となります。共通テストは外国語と高得点の科目2つを選択する形式で、得意科目で挑戦することができます。

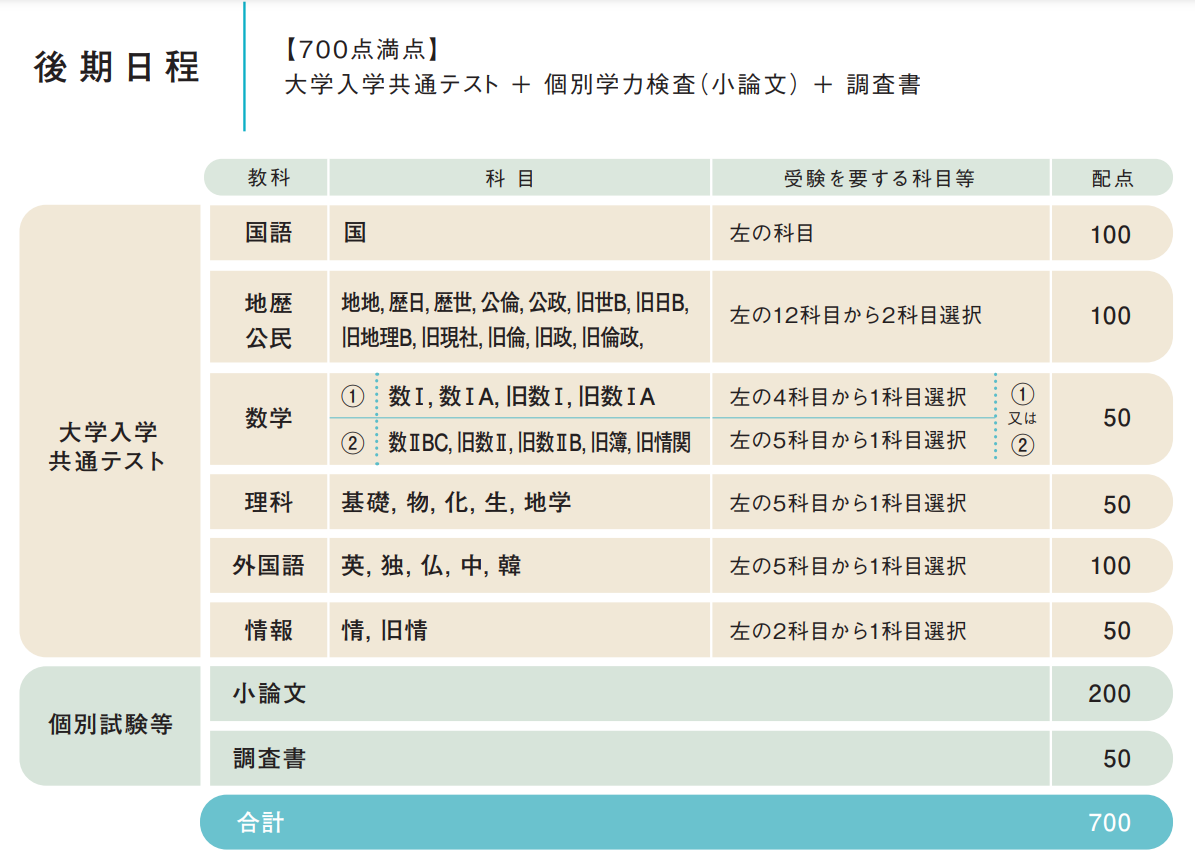

一般・後期試験

大学共通テストと小論文での受験になります。特に共通テストの得点が重視されます。

総合問題について

総合問題とは?

大学入学共通テストでは計りにくい能力を計る試験です。これまでに学んだことをもとに思考し、問題を発見・解決し、更にそれらを表現する能力などです。特に、文章理解力と、その理解に基づいて判断し表現する能力(すなわち簡潔かつ説得力のある文章が書けるかなど)が評価の重要なポイントです。

小論文と総合問題の違い

「小論文」が特定のテーマについて考えを述べるのに対し、「総合問題」は、異なる分野・性質の資料を正確に読み解き、共通する視点を見出して論理的に考察し、独自の意見をまとめることを求められます。この問題では、英語力・国語力などの表現力とともに、多様な分野への関心や思考力も評価され、大学での学びに必要な素養が問われます。

総合問題の構成

試験は例年4つの大問から構成されています。文章の内容としては、哲学、芸術、心理学など、信州大学人文学部との関わりのある文章が出題されています。見慣れない言葉などは、初見だと理解が難しい場合もありますが、焦らず取り組むことが大切です!また、試験時間が180分と長いため、集中力を保つことが必要です。

・大問1

例年英文が出題されています。年によって違いますが、日本語説明や和訳、単語などです。注釈を用いながら正しく読み解く必要があります。

・大問2、3

どちらかの大問でグラフの読み取りの問題が出題します。問題自体は難しくないので、冷静に解いて確実に点を取りたいところです。

・大問4

最終問題はこれまでの文章で共通するテーマについての考えを500文字でまとめることが求められます。ちなみに、令和6年の問題では「AさんとBさんの会話を読み、会話の続きとしてBさんが言いそうなことを大問1、2、3を踏まえて考えなさい」という問題でした。例年と異なる出題形式でしたが、求められるのは一貫して、共通するテーマを的確に捉え、自分の考えを論理的にまとめることです。

また、これまでの文章の内容を取り入れながらまとめていく必要があるので、最初から最終問題を見据えて注意深く読解することが大切です!試験が始まったら、最初に大問4を確認して、テーマを確認することもおすすめです。500文字は最も多い文字数ですが、その分配点も高いため、より論理的に独自の意見をまとめましょう!

総合問題攻略!私の受験勉強法

人文学部の受験は何といっても総合問題に苦戦するのではないでしょうか。実際に私も総合問題をどのように対策すればよいのかわからず、ネットで検索などもしてみましたが、あまり有益な情報を得ることはできませんでした。そこで、私が実際に総合問題を受験する際にした対策方法と入学者から寄せられた声を紹介しようと思います!参考になったら嬉しいです!

対策方法

私が信州大学人文学部を受験しようと決めたのは、共通テスト受験後でした。そのため、対策期間は本試までの約1か月半しかなく、効率よく勉強していく必要がありました。そこで私が行った勉強は以下の3つです。

1 過去問の活用

まず1つ目は過去問の活用についてです!人文学部の入試形態が総合問題と知ったときに、「総合問題とは?」という疑問を持ちました。小論文との違いを理解するために過去10年分の問題を集め、実際に解いてみました。初めて取り組んだときは、文章の長さや内容に不慣れだったので、まずは解答を写して総合問題の形式や出題の傾向を把握することに重点を置きました。この作業は、総合問題が求める回答の方向性や形式に関する基礎知識についての理解を深めるのに非常に効果的です!

その後、本番と同じ180分の制限時間を設けて解く練習を行い、実践的な対策に進みました。これにより、総合問題に慣れるだけでなく、特有のグラフ読み取り問題にも対応できるようになったと思います。

2 英単語の強化

2つ目は英単語の強化についてです!英単語は受験勉強の中で継続して行ってきましたが、私自身英語は得意科目ではなかったので、自信はありませんでした。しかし総合問題を解くにあたって、単語力は非常に重要なので、語彙力の向上に努めました。

3 長文を書く練習

3つ目は、長文を書く練習です!私は通っていた塾の小論文対策を受講しました。これは、書いた文章を添削してもらえる内容で、論理が整理されているか確認しながら取り組むことができました。文を書くことに慣れていないと、論理がぐちゃぐちゃな文章になってしまいます。また時間制限があると、焦って文章を書けなくなることもあるので、自然と文章を書けるぐらい慣れておくことが大切です!もちろん市販の小論文の参考書などでも良いと思いますが、自分の書いた文章を他人に見てもらい、書き直すことが重要だと感じます。

入学者の声

他にも入学者からよせられた総合問題の対策方法が、人文学部HPで紹介されています。

- 「読書に努め、多種の新聞記事に目を通し、自分なりの意見をまとめる工夫に努めた」

- 「岩波文庫や講談社新書など、教養書を出来るだけ多く読んだ」

- 「文藝春秋社編『日本の論点』を読んだ」

- 「とにかく自分の考えをもつよう思索にふけった」

- 「過去の問題・関連書を読み、長い文章を要約する練習をした」

- 「毎日、300字程度の文章を書く訓練をした」

- 「新聞の社説を読みそれに対する自分の考えを書く練習をした(国語の先生に添削をしてもらった)」

- 「学生向け英字新聞の記事を1日に1つ読み大意を掴む練習をした」

ぜひ、これらを参考にして受験勉強を頑張ってください!

最後に

この記事では、信州大学人文学部の概要や受験に必要な情報、実際の体験談を交えて紹介しました。この学部では多様な人文学的視点で学ぶことができる学部です。幅広いコースが用意されており、学生は自分の興味や関心に基づいて、専門分野を深めることができます!受験に向けては、総合問題の対策を十分に行い、過去の問題を参考にすることが成功のカギです。オープンキャンパスでは、さらに具体的な話を聞ける機会もあるのでぜひお越しください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

▼オープンキャンパス情報などより詳しい情報はこちらから