記事 /

刀をもって己を律する「信州大学居合道サークル」【信大サークル紹介#6】

- #新入生向け

- #インタビュー

こんにちは。バッシーです!

あなたは、この令和に「刀をもって己を律する」そんなサークルがあるのをご存知でしょうか?

そのサークルの名前は「信州大学居合道サークル」。

今回は、名前を知っている人は多いのに活動内容は意外と知られていない、謎多き居合道サークルについて紹介します!

実は私自身も所属していた居合道サークル。

諸事情により今は所属していませんが、今でも大好きなサークルです!

自分ごとで恐縮ですが、私の地元には珍しく居合道の道場があり高校生の頃から通っていました。そのため、個人的にも居合道に深い愛着があり、今回の取材ではテンションが上がりまくってしまいました!

この記事では、「居合道ってなに?」「興味はあるけどなんか怖そう」そんな方こそ知ってほしい居合道の魅力やサークルの活動内容をご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください!

居合道とは数百年前の技に触れることができる武芸

まずは居合道とは何なのか、定義・歴史・魅力の観点から深ぼっていきます!

居合道とは、不意の戦闘で生き残る技術 居合をルーツとした武道!

居合道とは、居合という武術をルーツとした武道です。

では居合とは何なのか。

辞書で調べてみると、

居合は立合 (たちあい) に対する語で、敵と居合わせるや、腰の扱いですばやく刀を抜き放ち、わが身を守り敵を制する操刀の術をいう。1

と書いてあります!

居合は「居合わせる」に語源があり、たまたま敵に遭遇した、もしくは襲われたときに使う技術だそうです。

具体的には、刀が鞘に収まっている状態、つまり無防備な状態(もしくは敵意がないと見せかけている状態)で敵に遭遇したときに身を守る(もしくは敵を制する)技術なのです。

抜刀術と言われることもありますが、この名前なら聞いたことがあるのではないでしょうか?

そう!漫画『るろうに剣心』の主人公、緋村剣心が扱っている剣術がまさに抜刀術です!

少し話が脱線しますが、私が居合を始めた理由の一つに『実写版るろうに剣心』があります。

刀が収まった状態から、一瞬のうちに鞘を払って敵を斬る。

中二病という病に侵されていた当時の私は、そのスピード感と動きの美しさに心を奪われました。

居合の歴史は戦国時代から

そんな居合の歴史は、戦国末期あたりからといわれています。そこから数々の流派が生まれては消えていき、江戸時代には200を超える流派が存在しました。

『るろうに剣心』の舞台は幕末から明治で、居合術もちょうどこの時期が全盛期です。

現存している多くの居合は江戸時代に作られたものだと言われています。大きな戦がなくなったため、室内での戦闘や甲冑を付けていない敵を想定した今の居合の形ができました。

その後、明治時代の廃刀令やGHQが行った武道弾圧政策により幾度となく技術が潰えそうになりましたが、先人たちの努力によって首の皮一枚つながり現代の居合道に繋がります。

長い歴史の中で大切に守られてきた古い日本人の身体操作法・思想・精神が、現代でも感じられるなんてすごくロマンチックだと思いませんか?

以下に居合の歴史をざっくりとまとめてみました!

| 時代 | 主な出来事 | 居合の流れ |

|---|---|---|

| 戦国末期(1500年代) | 林崎甚助が「抜刀術」を創始 | 居合のはじまり(林崎流) |

| 江戸時代(1600〜1800年代) | 流派が全国に広まり、200以上に | 正座や立膝の型が整備される |

| 幕末・明治(1800後半〜) | 『るろ剣』の時代。廃刀令で衰退 | 実戦から精神修養へシフト |

| 戦後昭和(1945〜) | GHQによる武道禁止 → 復活へ | 中山博道らが近代居合道を確立 |

| 現代(令和) | 海外にも広がり、武道として定着 | 精神性・所作の美しさが評価される |

居合道の魅力

さて、ここからは居合道の持つ魅力に迫っていきます。私の考える居合道の魅力は、なんといっても動きの無駄のなさと、珍しい身体操作法!

刹那の1挙動が自分の生死を分けるため、戦前から受け継がれる居合の型には無駄な動きが一切ありません。そのため、洗練された剣士の型は刀があるべくしてその軌道を通り、ごく自然な体捌きで技が運ばれます。情報が多く足し算であふれる現代で、引き算とはこれほどまでに美しかったのかと感動したことを覚えています。

居合道は、仮想敵をおいた型稽古が基本となります。

仮想敵とは、実際に眼の前に存在するわけではありませんが、技を行う際の相手として立てる想像上の敵のこと。

そのため、型を演武する時は、ある意味で演技力・想像力も試されるのも面白いポイントです!

相手がどのような体勢で斬りかかってくるのか、どのくらい間合いを取れば敵の斬撃が空を切るのか。それを目付けや動きの拍子で表現します。

ここで気になっている人も多いであろう、剣道と居合道の違いについて軽く説明します。

居合道と剣道の大きな違いは相手との関係と体の使い方です。

居合の場合は不意の戦闘、剣道の場合はお互いに刀を抜いての勝負になります。

また、剣道は実際に相手の打突部位を打突するのに対し、居合道は仮想敵を斬ります。

そのため、刀(剣道の場合は竹刀)の振り方や、相手との間合いもかなり変わってきます。

しかし、拍子の取り方や重心・目付けの位置など剣道と通ずる部分も多いので、剣道経験者の方にも非常におすすめの武道です。

居合道サークルとはどんな活動をしているの?

前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題!

居合道サークルはどんな活動をしているのかを紹介します。

まずは居合道サークルの概要から。

信州大学居合道サークルは、20年以上歴史のある公認サークルです。

発足はなんと1998年。

当時のサークル長が、今も主なサークルの稽古場である自修館道場に訪れ、館長である金森先生の居合に感動したのが始まりとのことです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%80%89%E6%B8%85

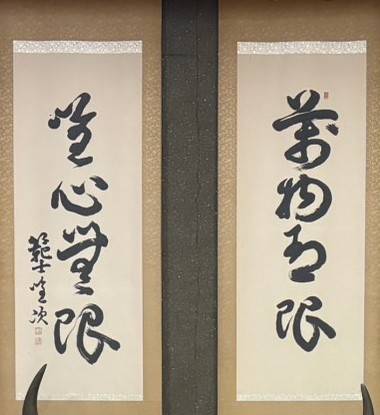

そんな居合道サークルが日々稽古しているのは、剣道連盟が定めた全11本の制定居合と、夢想神伝流(大森流)の居合。

サークルに入ると、まずは居合道の基礎を学べる制定居合(剣道連盟が決めた流派関係なく学べる型)から練習を始め、段を取得すると古流(古くから伝わる居合)の夢想神伝流も稽古できるようになります。

そんな居合道では、多くの型(技)にかっこいい名前があります!!

前に座っている敵を倒す「前」や、相手の攻撃を避けたその刹那に斬るカウンター技「抜き打ち」など種類も幅広いです。

※今回は参考のために相手を立てて型を撮っていますが、普段は向かい合って型を抜きません

ここで言う型とは、決まった一連の動作や身体操作のことを指し、居合道の稽古ではこの型をひたすら体に染み込ませていきます。

初めは慣れない動きですが、数をこなすうちに洗練され研ぎ澄まされていきます。

何百回と同じ型を抜き、体が自然に動く様になったときの達成感は言葉に尽くすことができないほどです!!

居合道では剣道のように立会の試合はなく、型の美しさや正確性を競う大会が行われています。

大会は全国のいろいろな場所で開かれるので、サークルのみんなと遠出ができるのも魅力かもしれませんね。

居合道サークルのメンバーにインタビュー

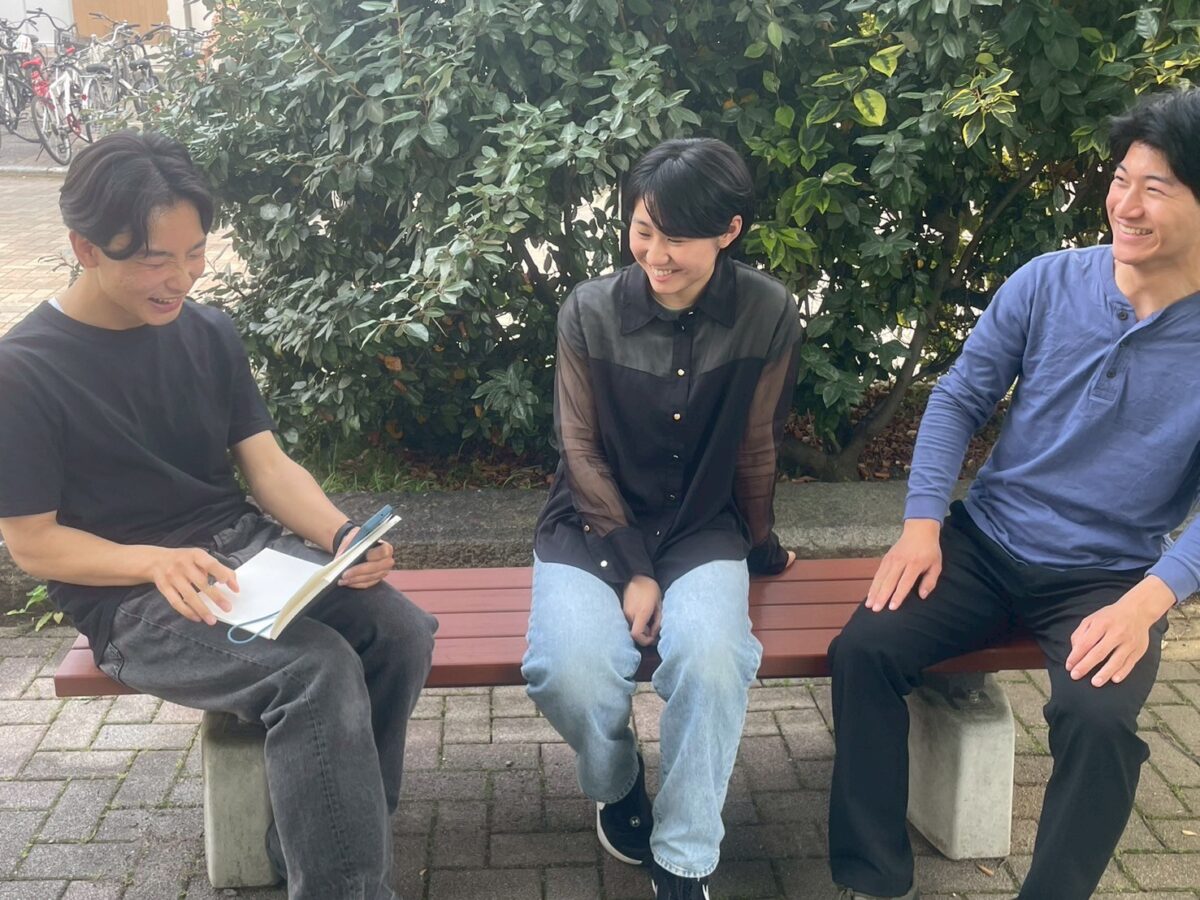

サークル長の大森さんとメンバーの村田さんに、いろいろ聞いてみました!

居合道サークルはどういった理由で入ったのですか??

武道をやってみたかったからですね。

実は中学生くらいの時からずっと武道がやりたいと思っていたんです!

ただやらずに大学まできてしまって。

そんな時に、YouTubeで居合の動画を見て「やっぱりカッコイイ!」と思ってサークルに入りました。

居合道の動画かっこいいですよね~~!

村田さんはどうでしょう?

僕は侍が好きなんです。あと日本人としてやっておきたいなという気持ちもありましたかね。

1年生のころ、信大のサークル紹介ページを眺めていたら「居合」の文字があって、やるしかないと思いましたね。

ありがとうございます。

次に、居合サークルの魅力についても教えていただけますか??

魅力ですか…刀がカスタマイズできるところとか??

実は居合で使う模造刀は、金具の部分や刃文を自分で選べるんです。だから、自分の好きな金具を選んでオリジナルの刀を作れるところも楽しめると思います!

刀好きが大興奮しそうですね!!

あと、幅広い年代の方と活動ができるのも大きな魅力です。

居合サークルはOBの方も稽古に参加してくださっているので、大学の外の社会人とも交流が深められます。

大学にいると、違う年代の人とあまり話す機会がないのですごく貴重ですよね。

はい!

メンバーの数もそこまで多くないので、OBの方からのアドバイスもたくさんいただけていい環境だと感じています。

上達したい人にはもってこいの環境ですね!!

では最後に、お二人が考える居合道の魅力について教えてください!

私が思う居合道の魅力は、大学から始めても遅くない、生涯に渡って続けられるというところです。

居合道は大学から始める人が多く、我々信州大学居合道サークルのメンバーも8割以上が大学から始めた人たちです。結果が全てではないですが、大学から始めても大きな大会で入賞できるというのも魅力の一つだと思います。

そして居合道は、他の武道に比べて年齢を重ねても続けることができる武道です。そのため、居合をやりたいという気持ちがあればずっと続けられる可能性が高い点も魅力だと思います。

居合道の魅力は、長く受け継がれてきた日本の伝統に直接触れられることにあると思っています。命の遣り取りを想定した稽古は自然と真剣さを育み、身体の使い方を研究することで、どう動けばよいかを自ら考え、工夫する力が養われていきます。

お二人の居合道愛が伝わってきます!

本日はありがとうございました。

サークルに入るには??

最後に、居合道サークルの活動について、活動日時・練習形態・道具の観点から紹介します!

練習場所・日時

練習場所と日時を以下の表にまとめました!

| 曜日 | 時間 | 場所 |

|---|---|---|

| 月曜日・火曜日・金曜日 | 18:00頃~21:00 | 自修館道場 (あがたの森公園近く) |

| 土曜日 | 19:00~21:00 | 信州大学松本キャンパス 第一体育館 |

上の情報は松本キャンパスでの情報です!他キャンパスについてはそれぞれの支部へご確認ください。

練習形態は型稽古が中心

練習の形態についてですが、普段は型の稽古が中心になります。

サークルに入ると、まずは先輩が丁寧に礼法や型を教えてくれるそう。それを習得すると、一人でも型の稽古ができるようになります。

型稽古は個人の稽古ですが、OBや先生方、先輩からのアドバイスを受けたり、自分から質問をすることで技を深めていくそうです。

また、大会前は試合形式の演武を行うことも!

また、月に1回程度の「合同稽古会」や、夏休みの「合宿」も開催されます!

ここでは各キャンパスのメンバーが集まり、全体で稽古が行われます。

OB・先生方による講習形式の稽古も行われ、成長が楽しみなイベントですね!

初めは道具も借りられる!

居合道で使う道具は、道着と模造刀!

しかし、道具を購入する資金が貯まるまでは道着や刀を借りられるそうなので、興味のある方はぜひ見学に行ってみてはいかがでしょうか??

最後に

最後まで読んでくださりありがとうございました!

普段の練習や、大会の様子などが頻繁に投稿されているので要チェックです。

ごくまれにインスタライブもやっていたりいなかったり!?

途中から入るのも大歓迎のようです!

また、8割以上が大学から始めているようなので、初心者にも安心ですね。

大学のサークルをきっかけに日本の武道に触れてみてはいかがでしょうか!

【参考文献】

- “居合術”, 日本大百科全書(ニッポニカ), JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2025-06-12) ↩︎