記事 /

【学科紹介#1】理学部の中では常識人ぞろい!?「信大理学部理学科化学コース」

- #お役立ち

皆さんこんにちは、きのぴーです!

今回から学科紹介シリーズをお届けします。

記念すべき第1回は「理学部理学科化学コース」です。

理系の花形ともいえる化学コースですが、どのようなコースなのでしょうか?

大学院生のインタビューも合わせてお届けします!

学科紹介シリーズとは?

信州大学は、人文・経法・理・医・教育・工・農・繊維の8つの学部があります。その中には18の学科があり、コースや分野などさらに細かく分かれています。受験生はもちろん、信大生でも他学科のことを知らない人が多いでしょう。

「この学科って実際にはどんな勉強をするの?」「卒業した人の進路は?」「大学院とか良く分からない」

このシリーズではそんな疑問に答えるべく、実際に所属している学生のインタビューなどを交えつつ紹介していきます!

コース概要

人数

化学コースの1学年は約34名です。そのうち女子は例年6~10名で、女子比率が約15~30%となっています。

全体の女子比率が約15%である理学部の中では、生物学コースと並んで女子の多いコースです。

ちなみに今回は紹介できませんが数学科、物理学コースでは例年10%を切ることがほとんどです。

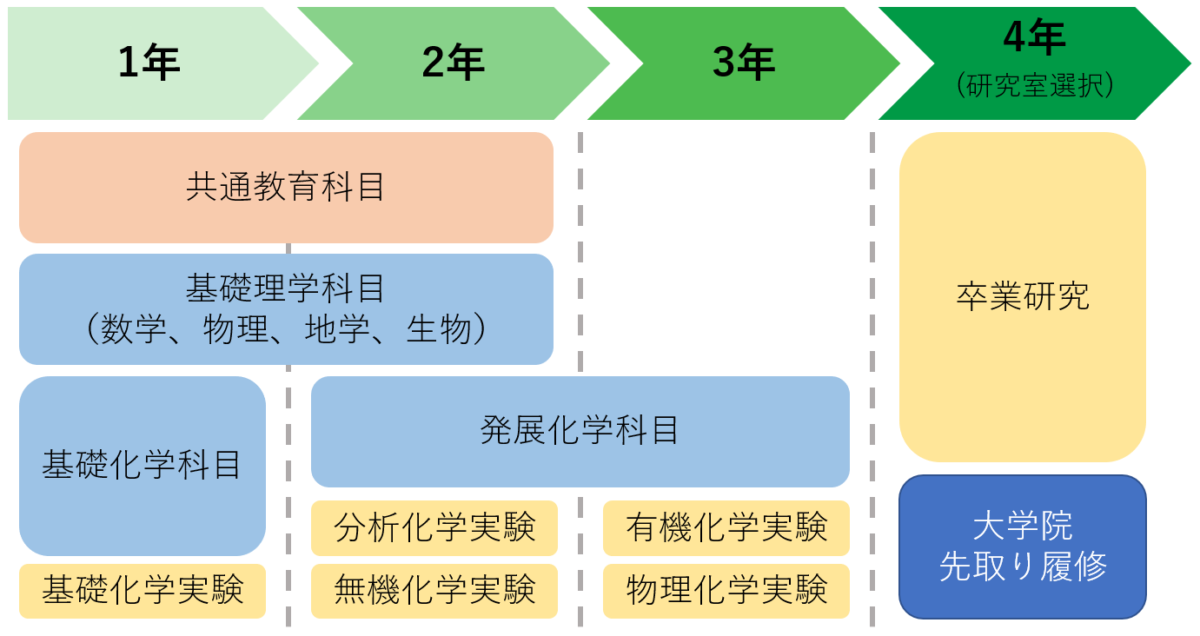

化学コースの4年間

化学コースの4年間は上の図のようになっています。

背景が黄色くなっているのが実験系の授業です。1年生の後期からずっと実験の授業があります。さすが化学ですね!

共通教育科目は全ての信大生が受ける授業で、いわゆる般教というやつです。どんな授業があるかはこちらの記事でも紹介しています。

共通教育科目は1年生のうちに取りきらなければいけない学部もありますが、理学部は必修科目が多いので2年生までに取れば良いことになっています。

基礎理学科目では数学はもちろん、化学以外の理科を取らなければいけません。

理科の教員免許を取りたい人はこれらを全て取らなければいけないので1,2年生のうちはとても忙しくなります。

3年生では授業が減って少しゆっくりできます。この時期に就職活動や大学院入試の準備をしておくと良さそうですね。

そして4年生になるといよいよ研究室配属です。次に紹介する4つの分野から希望する研究室を選びます。

研究室では毎日毎日実験が続きます。分野によっては夜遅くに大学に残って実験をする人もいます。「不夜城」と呼ばれる理学部棟の住人たちですね。

「大学院先取り履修」というのは、大学院に進学する人が4年生のうちから大学院の授業を受けられる制度です。大学院ではさらに実験が大変になるので4年生のうちに受けておくと良さそうですね。

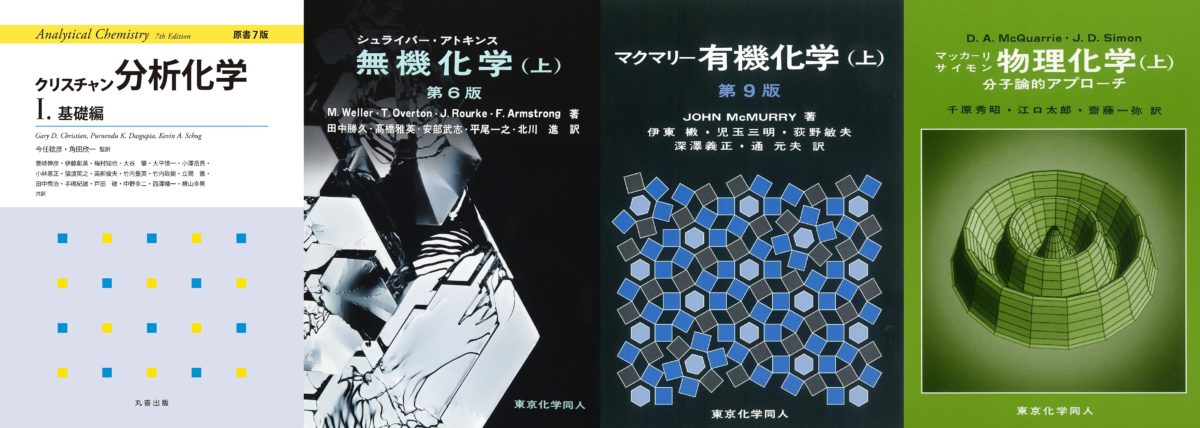

分野紹介

化学コースはつぎの4つの分野に分かれています。

分析化学分野

高校で学ぶ理論化学に近い分野です。ある物質が含まれている量を調べるための様々な分析方法について研究しています。

無機化学分野

高校で学ぶ無機化学はひたすら暗記というイメージが強いと思いますが、大学の無機化学は大きく変わります。高校でただ覚えていたこと(水溶液の色や分子の形など)が、なぜそうなるのかを研究しています。

有機化学分野

有機化学分野は様々な働きを持つ新たな化合物の合成に挑戦しています。多くの人がもつ「化学者」のイメージに近いのがこの分野だと思います。

物理化学分野

物理化学の研究は非常に多岐にわたりますが信州大学化学コースでは、強い磁場の中や、とても小さな空間の中での分子の振る舞いについての研究が行われています。

細かく書き始めるととんでもないことになってしまうので、とても簡単に紹介しました。

もっと詳しく知りたい方はこちらのページで教授の方々が研究の紹介をされているのでご覧ください!

化学コースでは3年生までは全員がすべての分野の基礎について勉強し、4年生の研究室配属でそれぞれの分野に分かれて研究に取り組みます。

学生インタビュー(修士1年 宇田真由美さん)

みなさんお待たせしました!

ここからは実際に化学コースで勉強されている、大学院1年の宇田真由美さんのインタビューを紹介します!

宇田さんは「信州大学大学院総合理工学研究科理学専攻理科学分野化学ユニット」の修士課程1年生です。大学院になるととても長い名前ですが、もちろん化学コース出身です。

それではお話を聞いていきましょう!

ーー現在取り組まれている研究について教えてください。

「アズレン」という化合物をもとに、薬として使うことができる新しい化合物の合成法を研究しています。アズレンはうがい薬などにも含まれていて炎症を抑える働きがあるので、それを応用した化合物も薬として使えるのではないかと考えています。

また最近は別の「キノリン」という化合物が、コロナウイルスに対して効果があるかもしれないと注目されているので、アズレンとキノリンを組み合わせた化合物も薬として使えるかもしれないと考えて合成に挑戦しています。

ーーとても実用性がありそうな研究ですね。この研究をしていて楽しいところは何ですか?

ある程度結果を予想して実験をするのですが、予想通りになることもあれば全く想定外の結果が得られるときもあります。想定外の結果になったとき、どうしてその結果になったのかを考察するのが楽しいです。

ーーさすが研究者ですね!研究室での1日はどんな感じですか?

私の研究室は9時から18時がコアタイムで研究室に居なければならないので、朝は8時に起きて学校に行きます。

毎日9時から30分はセミナーがあって英語の論文を読みます。その後は実験をしてそのデータをまとめての繰り返しです。学内や学会で定期的に発表の場があるのでその前には資料を作ったりしています。

早いときは18時に研究室を出ますが、遅いと21時を過ぎることもあります。家に帰ったら夜ご飯を食べて、動画を見てゆったりと過ごしていることが多いです。

ーー9時から18時、毎日フルコマみたいなものですね…。大変じゃないですか?

たしかに大変ですがずっと実験だけをしているわけではなく、先輩後輩や友人と楽しくおしゃべりしている時間もあるので、意外と研究室生活は楽しいですね。

ーーな、なるほど。休日は何をして過ごしていますか?

休日はバイトと趣味を楽しんでいます。

土曜日は大学1年生から続けている塾で講師として働いています。日曜日は発表前だと資料作りをしていることもありますが、普段は友人と遊びに行ったり、家でごろごろしたりしています。最近は卒業したバイト仲間と登山に行ったり、研究室の先輩達とswitchのゲーム大会をしたりました。

ーーバイトも楽しみのひとつなのは素晴らしいですね。友人ということで、化学コースにはどんな人が多いですか?

偏見かもしれませんが理学部の中では比較的まともな人が多いと思います(笑)。

女子の割合も理学部の中ではトップで、1年生の後期から毎週実験があるのでコンスタントに勉強できる人が多いと思います。理学部というといわゆる陰キャみたいな人が多いのかなと思われるかもしれませんが、予想以上に素敵な人が多いです。基本的に真面目な人ばかりですが、時々ぶっ飛んだ人もいて話すと面白いです。

宇田さんの研究室は男子1人女子4人です

ーー意外とやばい人は少ないんですね。

では少し過去の話をお聞きしたいと思います。そもそも宇田さんはなぜ化学コースに?

高校生のときに最も苦手だったのが化学だからです。

ーーえ、そうなんですか!?

はい(笑)よく驚かれます。生物が好きで理系を選択したのですが、化学が原因で理系を諦めようかと思うほど苦手でした。

ーーそこからなぜ化学コースに?

夢が教員だったからです。小学生のときから教員になりたかったのですが、苦手な私だからこそ同じように化学が苦手な子の気持ちが理解できるんじゃないかと思って大学で化学の道に進みました。

ーーそれは確かにそうかもしれませんね。では卒業後は教員になる予定ですか?

いいえ、大学で色々考えて教員になるのはやめました。今は化学の知識を使ったモノづくりに携わりたいと思っています。教育への興味は変わっていないので、化学と教育を繋ぐモノを作りたいです。

ーーそうなんですね、確かに高校生のときの考えが大学で変わるというのは結構ありますよね。

化学コースの人の就職先はどんな所がありますか?

そうですね。一般企業だと薬品や化粧品などの化学工業や、石油工業が多い印象です。技術職の公務員とか教員になる人も多いですね。大学院に進んだ人は化学を専門とする企業に就職する人が多いですが、学部卒だと情報系とか化学と関係の無い方面に就職する人もいます。

ーー食品や薬品など化学を活かせる場所は多いですよね。では就職で悩んだりする人は少ないですか?

少ないと思います。少なくとも私のまわりでは聞いたことはないですね。

ーーそれは安心ですね。ではまた方向を変えてあと少しお聞きします。

高校のとき思い描いていた学生生活に対して、入学してから感じたギャップはありましたか?

姉が自宅通学の文系大学生だったので、高校生のときは「大学生ってお金も遊ぶ時間もたっぷりあって楽しそうだな」と思っていました。ですが一人暮らしだとバイト代の一部は生活費にあてないといけないし、授業や課題が忙しくて長期休暇以外では遊ぶ暇があまりないというのが現実でした。

ーーお金はそうですよね。もらえる量も多くなるぶん、必要な量も多くなりますね。

はい。でもそのなかでも少しずつ貯金をしたりして、時間もお金もある長期休暇に海外旅行ややりたいことをするのがいいと思います。2カ月もまとまって休めるのは大学生の特権ですから。私の友人でも留学や日本一周に行った人がいます。

ーー長期休暇を大切に使えと、こういうことですね。

では最後に化学コースを目指す高校生にアドバイス等があればお願いします。

教科書や資料集に載っていることに「なぜ?」と疑問を持ち、本で調べたり人に聞いて解決する習慣があると大学でも困らないと思います。受動的に授業を受けていても理解が深まらないので、理学部では特に自分で調べて考えることが求められます。また、どの学部でもそうだと思いますが研究室では英語の論文を読むことが増えるので、今のうちから英語の長文に慣れていると良いと思います。

以上化学コース大学院生、宇田さんのインタビューでした。

宇田さん、今回はインタビューをお受けいただきありがとうございました!

研究室の皆さんも撮影にご協力いただきありがとうございます!

授業紹介

最後に宇田さんをはじめ化学コースの皆さんにお聞きした名物授業について紹介します。

生物化学(3年選択)

この授業を担当される巽広輔先生のお話が面白いと評判です。知識量がとても多く、化学の話からいつの間にか神話の話になっている、なんていうこともあるそうです。単位を取るのも全く難しくないそう。他にも担当されている授業があり、巽先生の選択科目は絶対取るべき!だそうです。

有機化学I(2年必修)

一部では「あの伝説の有機I」と呼ばれるほどの授業。何が伝説なのかというと、とにかく単位取得率が低く3割ほどしか単位が取れないのだとか。化学コースは最初に書いたとおり1学年30人あまりですが、この授業の受講者は70人にのぼる年もあるそうです。つまり現役の2年生が30人いて残りの40人ほどは再履修ということ。恐ろしいですね…。単位を取るにはとにかく教科書の練習問題を繰り返し解くことだそうですよ。

あとがき

学科紹介シリーズ第1回は「理学部理学科化学コース」をご紹介しました!いかがでしたか?

私は毎日9時から18時というコアタイムに驚かされました…。

研究漬けの日々を送る化学コースですが、理学部の他のコースよりも真面目でまともな(?)人が多いそうです。

これは理学部の他のコースにも話を聞いてみなくてはですね!

学科紹介シリーズ、次回は文系学部からご紹介の予定です。

お楽しみに!