記事 /

【職人インタビュー】蒔絵職人深井さんが語る、木曽漆器との歩みと想い

- #インタビュー

- #観光・体験

こんにちは!バッシーです。

私は10月に松本市のお隣、塩尻市の木曽平沢で行われる木曽漆器のイベント「ヨヨヨイ!!!」にインターンシップで関わり、漆器職人の方に取材する機会をいただきました。

木曽漆器は長野県の伝統工芸であり、その産地である木曽平沢には全国的にも珍しいくらい多くの漆器店や工房が軒を連ねています。

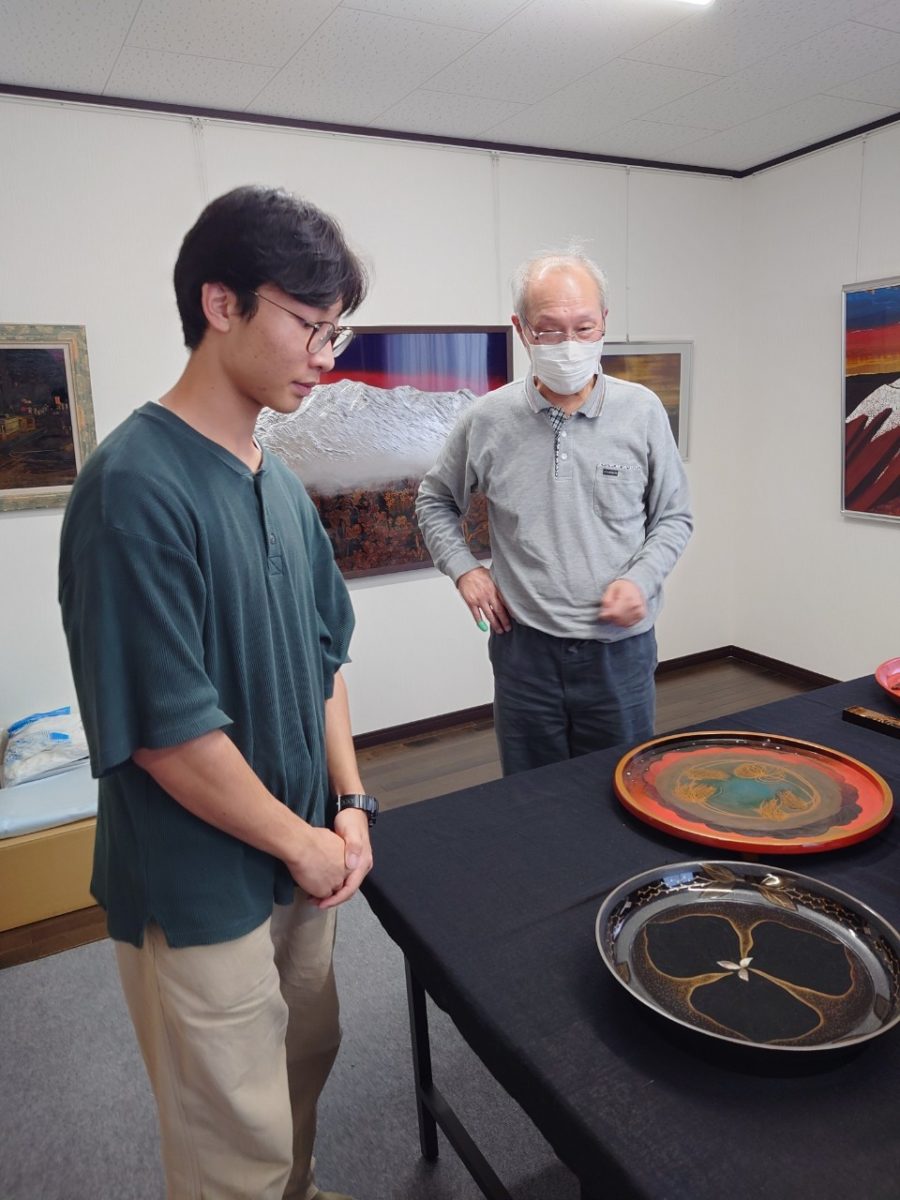

そんな数ある工房の中から、今回は「深井蒔絵工房」の深井公(ひろし)さんを取材させていただきました。

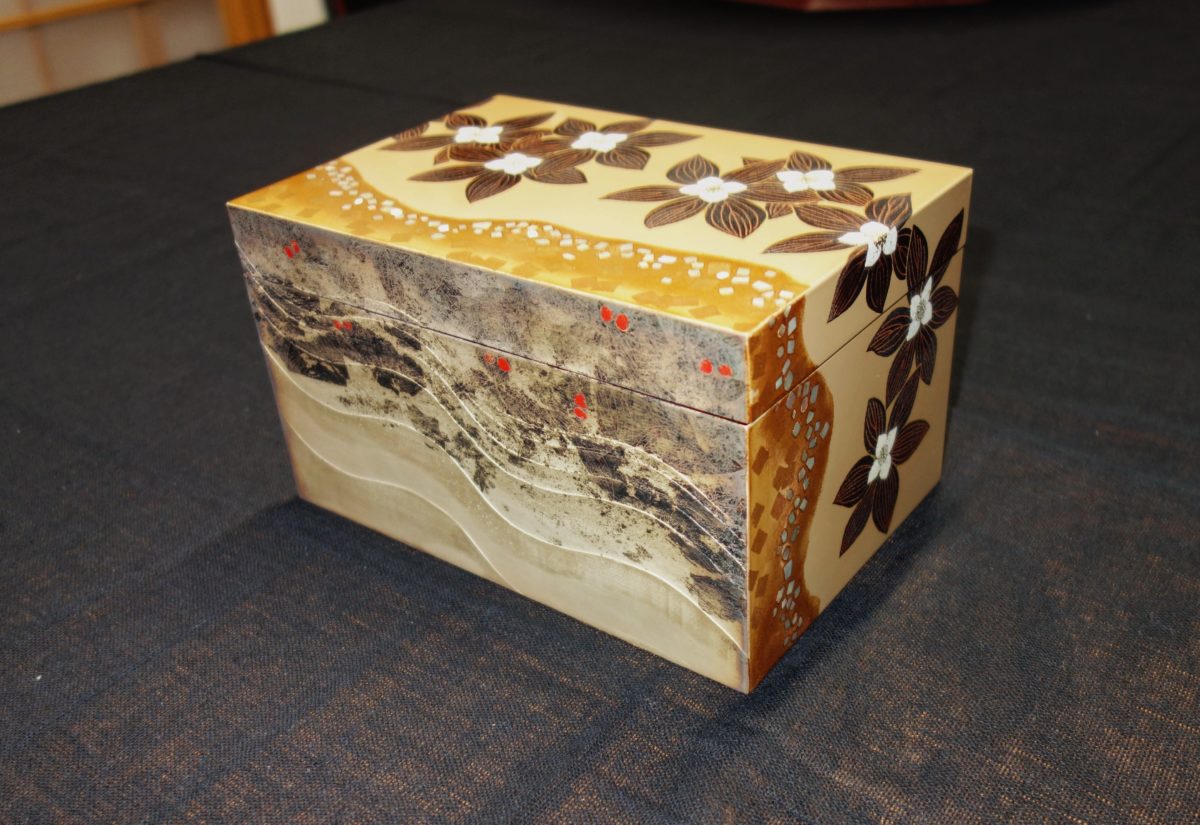

これは博物館で展示されるのだそう。

深井さんは漆器の中でも、漆と金粉などを使い模様を描く蒔絵という技法で仕事をされている方です。

今回の記事では、蒔絵職人である深井さんのインタビューを通して、木曽漆器の魅力をお伝えします!

木曽漆器とは

まずは木曽漆器とは何なのか簡単に紹介します!

木曽漆器とは漆(うるし)を木や竹、紙などの素材に塗り重ねて作られる木曽地域の伝統的な工芸品です。

木曽漆器を作る上使われる漆は、漆の木の幹から採取される天然塗料で、固まると非常に強く、美しい光沢が出るという特徴があります。

漆器は防水性や耐久性に優れており、日本でも古くから食器や家具、装飾品として使用されてきました。

そんな木曽漆器の歴史はなんと400年!

江戸時代から漆器の製造はあったようですが、大きな転機となったのは明治時代。

産地の近くで「錆土」という下地材(まず初めに塗る粘土のようなもので、これを塗ることで堅牢さが大幅に増す)が発見されました。

これにより、本堅地漆器という超丈夫な漆器の制作が可能になり、大きく発展してきた歴史があるそうです。

1998年には、長野で開催されたオリンピックで漆塗りメダルが使われたことでも有名です!

そんな木曽漆器が出来上がるまでにはとても多くの工程があります。

そのため、一人の職人が全ての工程を担っているわけではなく、木地師、下地師、塗師、蒔絵師など役割に応じて分業の形をとっています。

今回は、その中でも蒔絵師である深井さんにお話を聞いてきました。

深井さんの経歴

深井公(ひろし)さん

昭和26年(1951年)生まれ

蒔絵師(漆器に漆で絵をつけ、金粉を蒔く仕事などをされています)

インタビュー

Q1、どのくらいの年齢から漆器に触れていましたか

父が蒔絵職人だったので家業として幼少期から仕事を見ていましたね。

高校時代には手伝いもしていましたが、後を継ぐ気はなくて、工学系の大学の受験勉強をしていました。

しかし、高校の教師から親へ連絡をされ、受験は断念することになってしまいました。

そして18歳から職人として働くことになりましたが、当時はあまり乗り気ではなかったですね。

始めは父親、弟との3人で働いていまたが、バブルが弾け、仕事が下火になって弟と父も仕事をやめ、40歳には一人で仕事をするようになりました。

Q2、これまで漆器に向き合ってきた中で心境の変化はありましたか

始めはなにもわからないところからで、やる気はあまりなかったかな。でもやっているうちになんとなく面白くなってきちゃったんですよ。この仕事は人から受けてやるものではなくて、自分で工夫できる良さがあることに気づきましたね。

漆の仕事は奥が深く、やることが次々と出てきて終わりがないですよ。その、終わりがない感じが好きですね。

Q3、深井さんの家ではどのように技術が受け継がれてきたのですか

祖父は輪島の上塗り師で、父の代から蒔絵師として輪島から木曽に移ってきました。

本当は親方から子や弟子へ技術は伝わるのが望ましいけど、今は難しいですね。

人並みの生活をしようとすると、苦労をするから子供にも勧めづらく課題を感じています。

せめて誰かに伝えないともったいないし、自分の代で途切れるのは悔しいね。

今は40年近くやっている教室で、生徒に蒔絵の技術を教えています。

Q4、木曽漆器は他産地の漆器と比較するとどのような特徴がありますか

木曽の職人はレベルが高くて、塗れるものの幅が広く、顧客のニーズに合わせて調節できることが強みだと思います。

産地によっては、伝統工芸品として認められるための作り方や品質などが決められていて、漆器の新しいかたちを生み出すことが難しい場合もあります。その点木曽漆器は自由度が高く、なんでも屋のように様々な依頼に対応できます。そのため、価格の安いものも提供できるのが強みかもしれません。

Q5、今までの仕事で印象に残っている仕事や作品はありますか

人の作品なら数え切れないほどあるけれど、自分の作品で満足したことはないかもしれません。

いつも出来上がった作品を見ると、もっとこうすればよかったと悔いが残ります。しかし、お客さんにはお金をいただいてやっているから、ある程度のレベルのものを完成させなくちゃいけない。そういう意味で、お客さんに満足してもらえるものができたら、満足いく仕事なのかな。

この仕事はやればやるだけ課題が見えるからキリがないですね。今の自分に満足しては職人として進歩がないから、そうならないようにしたいと思っています。

Q6、漆器作りにこだわりや信念のようなものはありますか

心がけているのは、漆はコントロールできないものだということですね。漆のご機嫌をうかがい、仲良く折り合いをつけながら仕事をしている感じです。

例えば同じ赤色でも、塗ってみると毎日色が違うんです。蒔絵用の絵漆に使うベンガラ(酸化鉄)は漆より少し重いので器の底に沈んでしまいます。それを混ぜると漆と顔料との混ざり具合で微妙に色が変わるんですよ。

また、漆の乾く早さによっても艶や明るさが変わってきます。そう考えると面白い材料をつかわせてもらっていますね。

それから信念は、基本的なことですが独りよがりではなくみんなに喜んでもらえるようなものを作ることです。

Q7、好きな工程や大変な工程はありますか

好きなのは錆上高蒔絵(さびあげたかまきえ)ですね。これは錆土に漆を混ぜたもので肉付けし、油絵のような高低差を出す技法です。

また、自然の絵を描くのが好きなので、山の絵を書いているときはすごく楽しいですね。

アルプスを題材にした作品も最近作り、山の尾根や谷線はこだわったつもりです。

朝顔やボタンなどは、庭や畑のものを見て書くこともあります。

逆に難しいと感じるのは肉合研出蒔絵(ししあいとぎだしまきえ)ですね。これは高低差のある面を研ぎ出さなくてはいけないのでで、判断が難しいです。

細かい仕事よりは、筆のタッチを活かした自由な線を引ける仕事の方が好きかな。

Q8、漆だからこその魅力や得意な表現はありますか

漆はやはりツヤの深さや、奥深く上品な黒が魅力だと思いますね。漆黒という言葉があるように、漆の黒は、黒の中にある底の色だと感じています。

Q9、木曽漆器の未来についてどのように考えていますか

正直とても難しいと思いますね。

家族と家、車を持つような人並みの生活をするには苦労すると思います。

山に住んで、焚き火をして暮らすような人でないと大変かもしれない。

でも、世の中は広いから、それでも漆器を作りたいという人はどこかにはいるかも。

今は木曽漆器を知っている人の母数を増やして、少しでもそういう人に届けることが大切だと思っています。

この取材のような機会を通して関わる人を増やしていくことが重要になると思いますね。

Q10、今回初開催される「ヨヨヨイ!!!」についてどのように考えていますか

ヨヨヨイ!!!もそんな木曽漆器を知ってもらうための発信のしかたの一つだと思っています。

これをキッカケに少しでも関わる人が増えたらとても嬉しいです。

ありがとうございました!

今回は蒔絵職人の深井公さんにお話を伺いました。

皆さんは何を感じたでしょうか?

木曽漆器は、関わる職人さんのことを知れば知るほど魅力的になると思います。

そんな木曽平沢で、職人とお話ができるイベント「ヨヨヨイ!!!」が、10月5日6日に開催されます!

興味のある方はこの記事も呼んでみてください↓

ぜひ皆さんも木曽平沢に足を運び、木曽漆器の奥深さを感じてみてください!

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました!