記事 /

【信大新入生必見】おすすめ共通教育科目7選(Part1)

- #お役立ち

- #新入生向け

こんにちは!がんちゃんです。

まず初めに、この記事を読んでいる新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!

今回は2022年度に入学した新入生向けに、2021年度にライターである僕自身が実際に受講して「いいね!」と思った共通教育科目を紹介していきます。

文系の授業が多めではありますが、「こんなおもしろい授業があるんだ!」と思えるものが、文系理系関係なくきっとあるので、ぜひ今後の履修計画の参考にしてくださいね!

すこし長めの記事になってしまいますが、丁寧に授業について書いたため、じっくり読んでいただけると幸いです。

また、僕の先輩が書いてくださった昨年の記事も掲載してあります。気になる人は⇩のリンクから飛べるので見てみてくださいね。

そして、履修登録の仕方も、今後記事として公開していきます。3月中旬~下旬に公開予定なので、少々お待ち下さい。

まず初めに

僕のプロフィール

「お前の情報なんて誰得だよ!」って思う人が大半だと思いますが、一応授業を選んだ基準についても簡単に触れておきます。参考にしたい人は見てみてください。

簡単なプロフィール

2021年度入学・教育学部社会科教育コース

僕の授業選びの基準

| 自分の性格 | 対策 |

| 数学等の理系科目が大の苦手 | 必修の科目以外は文系科目で固める |

| テスト形式が苦手 | 出席点やレポート課題で評価されるような授業を狙い撃ち |

| 朝早く起きたくない | 2限~5限の授業を集中的に狙う |

記事の見方について

この記事は最初に授業情報の概要を表に記載してあります。

表の見方は以下の通りです。

| 開講日 | 2021年度に授業が行われた曜日、時限を書いています。【EA】と書かれているものはe-learning形式のもので、1オンラインでの授業のものとなります。また、前期・後期に同じ授業が一部ありますが、内容が変更になっている場合もあります。 |

| 担当教員 | 授業を担当する先生の名前が書いてあります。カッコ内は先生が所属している学部・部局を表しています。 |

| 授業形態 | 「講義」or「演習(ゼミ)」のどちらか一つが書かれています。 |

| 授業区分 | それぞれの授業の区分を表しています。詳細は他の記事で詳しく説明します。 |

| 成績評価方法 | 授業によって出席点・レポート課題・テスト形式等様々な評価の方法がありますが、その形式を簡単に紹介していきます。 |

注意!

この情報は2021年度のものです。2022年度以降は講義が開講されない、担当教員が変わる、成績評価方法が変わる等の変更があることもあります。参考程度に閲覧してください。

おすすめ授業7選

自然環境と文化

基本情報

| 開講日 | 前期:月曜2・3・5限、火曜2限 |

| 担当教員 | 分藤大翼先生(全学教育機構) |

| 授業形態 | 講義 |

| 授業区分 | 教養系/環境・健康/環境科学 |

| 成績評価方法 | 中間&期末レポート・アンケート回答 |

概要

まず最初は「自然環境と文化」です!

この授業は1年生の中でも人気の授業で、評判がとても良い授業で有名です。そのため前期だけで合計4つも授業がありました。

僕自身、前期履修した授業の中では一番におすすめしたい授業です!

担当教員の分藤先生は、文化人類学の専門で、他にも「フィールドワーク入門ゼミ」等も開講されています。(ちなみに僕は抽選で振り落とされました笑)

内容

授業内容は自然や食、衣装について学んだり、先生が実際にフィールドワークで訪れた民族の人達のビデオを見たりします。あまり日本に馴染みが無いものが多かったり、私達の身の回りの出来事をもう一度見つめ直したりすることができ、とてもおもしろい授業です。

課題・評価について

課題は比較的少なく、課題自体もアンケート形式のものが多いため、自分が考えていることを表現できればOKです!

また、中間と期末にレポートがありますが、これも授業をしっかりと聞いて、資料などに目を通し作成すれば難しくはありません。

成績評価も毎回出された課題を忘れることなく提出期限内に提出すれば秀(S)をとることができますよ~!

日本国憲法

基本情報

| 開講日 | 前期【EA】:水曜2・5限、木曜3・4限 後期:水曜4限、木曜5限 |

| 担当教員 | 小池洋平先生(全学教育機構) |

| 授業形態 | 講義 |

| 授業区分 | 教養系/人文・社会 |

| 成績評価方法 | 平常点・各回の小テストor期末試験・期末レポート |

概要

次に「日本国憲法」です!

この授業は教育学部生と教員免許取得を考えている人は必修の授業です。

そのため受講する人が多いため、日本国憲法の授業だけでも、前期後期合わせて8つも授業があります。

日本国憲法の授業を担当している先生は合わせて3人いらっしゃいますが、その中でも小池先生がおすすめです!

理由については、2021年では、前期4コマ・後期2コマの合計6コマもの授業を開講しているための受講のしやすさです。

内容

授業内容は読んで字の如く、日本国憲法について勉強をします。

各授業ごとに憲法の歴史や自由権・社会権と言った基本的人権、統治の仕組みを学ぶことができます。

僕は前期の授業(EA)で受講しましたが、eALPSとZoomを使った授業だったので、自分の家で授業を受けることができました。

課題・評価について

課題(EA形式)については、先生が作成してくださった授業動画を視聴して、その後小テストに回答する形式です。授業内容が記憶が残っている状態で小テストを受験できるので、高得点を取ることができます。

また、期末レポートも出されます。これは指定図書を読んで、要約や読んでみての感想を書くものです。

成績評価に関しても小テストをさぼらず、期末レポートを期限内にきっちりと出せば、高評価間違いなしです!

現代教育を考える

基本情報

| 開講日 | 前期:火曜4限 |

| 担当教員 | 教育学部教員によるオムニバス形式 |

| 授業形態 | 講義 |

| 授業区分 | 教養系/人文・社会 |

| 成績評価方法 | 各回ごとに出される課題 |

概要

お次は「現代教育を考える」!

この授業は教育学部の現代教育コース、心理支援コースの先生が各回ごとに変わり、それぞれの先生が設定してくださったテーマで授業をしていくスタイル(オムニバス形式)です。

内容

授業内容は、現代が抱えている教育の問題やこれからの教育のあり方などを考えるという授業です。

先生によって少し違いはありますが、先生が授業の中で受講生に疑問や意見を投げかけて、少人数のグループで話し合ってそれぞれの意見を深めあっていくというスタイルが多かったです。

課題・評価について

課題は毎回出されましたが、その課題が授業の感想を200字~400字程度で書くものや、かなり簡単な小テストのため、出し忘れることなく課題をこなせば自然と高評価になります。テストや中間・期末レポートもありません。ちなみにここだけの話ですが、2021年度は秀(S)の割合は受講生の半分を超えています(震)。

モノの世界史

基本情報

| 開講日 | 前期:集中・不定【EA】 |

| 担当教員 | 豊岡康史先生(人文学部) |

| 授業形態 | 講義 |

| 授業区分 | 教養系/人文・社会 |

| 成績評価方法 | 各回ごとに出される小テスト |

概要

続いて「モノの世界史」!

この授業は人文学部で東洋史を専門に扱っている豊岡先生が授業を行っています。

授業はオンラインで行われており、毎週決まった曜日に授業動画と小テストが掲載され、それを期限以内に行うという方式です。

内容

授業内容は今までの高校世界史などで表向きに扱われなかった「嗜好品(タバコ、コーヒー、アヘン、コショウ等)」に焦点を当てて、それぞれの嗜好品の歴史や広まり方等を学びます。これがかなり面白くて、今まで歴史で扱われてこなかった民衆の動きや国の裏事情等も学ぶことができ、歴史の面白さを味わうことができる授業です。

高校で世界史や日本史を勉強していない人も不自由なく受講できますし、勉強した人は授業の中で「この場面か!」とより納得の行くシーンが増えると思います。

課題・評価について

課題に関しては毎週出される動画をみて、小テストを受講するというものです。

この小テストは僕が受講したときは少しひっかけ問題が多く、僕自身間違えることが多かったので、解答中の解き直しや見直しは必須です。

成績に関しては、毎週公開される動画を忘れずにチェックして小テストを受講しておけば、単位取得は難しくなく高評価を得ることができますよ!

アジアの中の日本ゼミ

基本情報

| 開講日 | 前期:月曜2限(南・中央アジア) 後期:月曜2限(西・北アジア) |

| 担当教員 | 延鎭淑先生(全学教育機構) |

| 授業形態 | 演習(ゼミ) |

| 授業区分 | 教養系/人文・社会 |

| 成績評価方法 | 出席シート・プレゼン・期末レポート |

概要

続いて僕が後期に履修した授業も載せていきます。

まず最初は「アジアの中の日本ゼミ」!

このゼミはかなり人気の授業の一つで、授業抽選の際は、倍率がすごく高かったことを今でも覚えています(このゼミを取ったことで僕はすべての運を使ってしまい、他の授業抽選、落選の連続でした笑)。

担当の先生は延鎭淑(ヨン・ジンスク)先生で、共通教育のハングルの先生でもあります。

内容

授業内容は各グループ4~5人に分かれて、1グループで1つの国の紹介を授業で発表するという授業です。

自分たちの発表準備をグループで足並みを揃えて行わなければいけないため、事前準備が少し大変ですが、それ以外は他のグループの発表を聞いて感想や質問を発表するので授業難易度は高くないですよ!

課題・評価について

成績は、毎回の授業の後の出席シートの提出や、発表の質、期末レポートを総合的に見て判断されます。

課題を出し忘れずに、発表もグループで協力して良い発表ができていれば高評価になるのでおすすめです!

Web制作ゼミ

基本情報

| 開講日 | 前期&後期:木曜5限 |

| 担当教員 | 松本成司先生(全学教育機構) |

| 授業形態 | 演習(ゼミ) |

| 授業区分 | 教養系/自然・技術 |

| 成績評価方法 | 各授業回ごとの課題、最終提出物の質等 |

概要

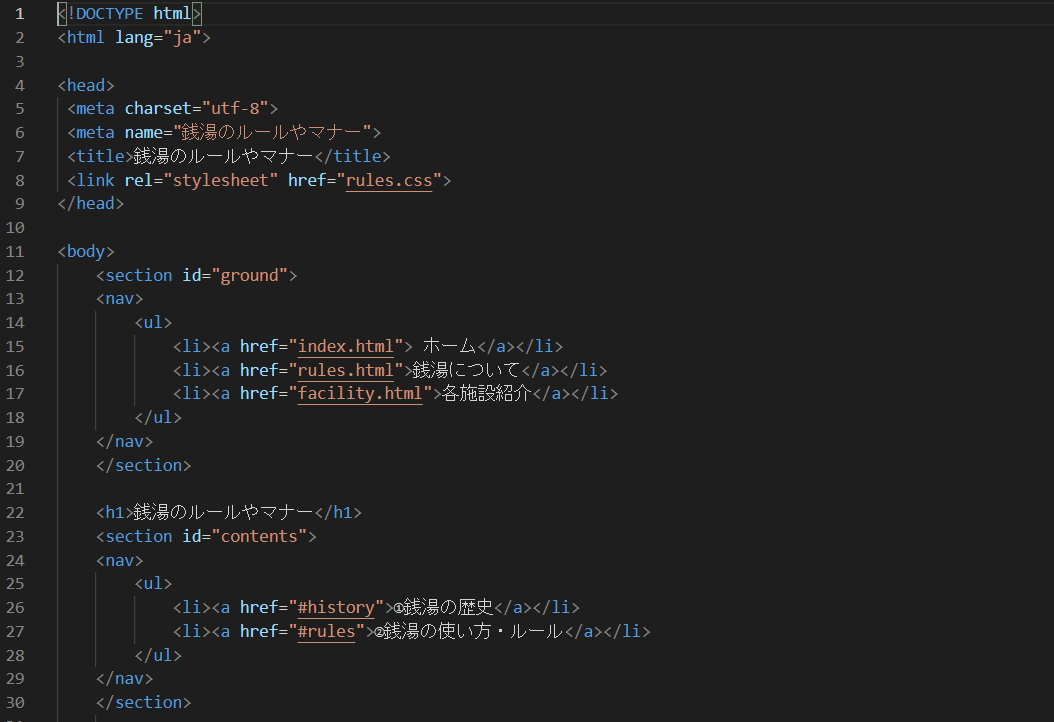

続いて「Web制作ゼミ」!

このゼミは、ネット上で公開されているウェブの構造や作り方を知ることができるゼミです。

僕は文系学生でウェブ系初心者のため、最初は「授業についていけるかな…」と心配でしたが、授業がわかりやすく、基礎から学ぶことができるため、初心者の人でも抵抗なく学ぶことができますよ!

内容

授業内容については、最初はHTMLやCSS、Javascriptの基礎的な内容やウェブの構造を学び、最終的には、自分が設定したテーマで一つのウェブサイトを完成させることが目標です。このウェブサイトを完成させるということがかなり大変で、この授業が後期履修していた科目の中で、一番授業外の準備時間がかかりました(笑)。

それでも、今の私達の日常では当たり前の存在になっているネットの世界を、より深く知ることができたり、自分でテーマ設定したウェブを完成させたときの達成感をかなり感じることができるため、私が後期で履修していた中では一番におすすめしたい授業です!

課題・評価について

成績に関しては、授業での積極性や、毎回出される課題をこなし、最終課題である自分のウェブサイトを完成させれば単位をもらうことができます。毎回の課題を出すことは少し大変かもしれないですが、先生も相談に気軽に乗ってくださり、やりがいがある授業なのでおすすめです!

キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ

基本情報

| 開講日 | 前期(Ⅰ)【EA】:火曜2・4限 後期(Ⅱ)【EA】:火曜2・4限 |

| 担当教員 | 勝亦達夫先生(キャリア教育・サポートセンター) |

| 授業形態 | 講義 |

| 授業区分 | 基盤系/現代社会論 |

| 成績評価方法 | 事前&事後課題、課外活動への参加、期末レポート |

概要

最後に「キャリア形成論」!

この授業は自分のキャリアのあり方や、将来どのように生活していくかについて考えることができる授業です。

授業は、基本Zoomを使った形式なので、家から接続して授業に参加することができますよ!

内容

授業内容については様々な業界で活躍している方々を、各回ごとに講師としてお招きして、それぞれの業界や職種についての内容や魅力についてお話を聞くことができます。

私が履修した後期の授業では、司法書士の方や林業従事者、公務員といった幅広い業界の方のお話を聞くことができるので、今後の人生の参考にすることができますよ!

課題・評価について

課題は毎回の授業で、授業を受けてみての感想や、次回の予習が出されます。

その他に課外活動への参加レポートや期末レポートが出されます。少し文字を書く機会が多いかもしれないですが、テストが無いため、テストがあまり得意ではない人にはおすすめの授業です!

ライターあとがき

自分でまとめてて思ったのですが、今回の授業紹介記事「教養系/人文・社会」の授業や、レポート課題の授業ばかりじゃないですか?(震)

僕はかなりの数弱文系学生で、尚且テストのように限られた時間で、チャンスが一度きりのような形態が得意ではないため、めっちゃ授業紹介が偏ってしまいました(汗)。

ちょっと言い訳みたいになってしまいますが、人には誰にでも得意不得意があると思います。僕のようにコツコツと提出するレポートのほうが得意だったり、あるいは一発勝負で運命を決めることができるテスト形式が得意だったりと十人十色だと思います。

また、大学の授業は高校までの授業とは違って、1年次の共通教育科目では好きな科目を履修することができます。

「今までテスト形式は苦手だったけど、レポートなら良い評価をもらえるかも…!」や「必修以外は興味がある授業で埋めてやる!」といったことが可能になります。

そのためレポートの授業で固めても、テストの授業で固めてもいい。他にも文系の授業で固めても理系の授業で固めても大丈夫です。しっかりと卒業要件の基準を満たしておけば(⇐ここ重要)大学側は何も言いません。

ぜひ自分の「色」を出せるように、自分にあった授業を見つけてみてくださいね!

以上、最後は少し僕の保身のようなお話になってしまいましたが、新入生の皆さん、ぜひこの記事を今後の履修計画の参考にしてくださいね!

あ、もし「この記事以外の授業のことを聞きたい!」や「もっと詳しい情報が欲しい!」などの要望がある場合は僕のTwitterアカウントを載せておくので、こちらのDMで気軽に質問・意見をしてみてくださいね!

(追記:他のメンバーがおすすめ共通教育科目Part2を書いてくれました!とってもいい記事なのでぜひ見てください!)

ではまた次の記事でお会いしましょう!